Covid-19 ist keine vorrübergehende lästige Grippe, stattdessen nimmt die Krise ihren Lauf. Wir können es nicht mehr leugnen. Stattdessen wurde die Außenwelt aus unserem Leben ausgeklammert, im Mittelpunkt steht nun das Innenleben. Wie das aussieht, ist ungewiss: Manche von uns entwickeln eine paranoide Abhängigkeit von Pushbenachrichtigungen, Sportmuffel schwören plötzlich auf Homeworkouts, die einen nehmen sich vor, jetzt endlich mehr zu lesen, die anderen wiederum streamen einfach nur besoffen Lieblingsfilme aus der Kindheit auf Disneyplus. Im besten Fall alles zusammen. Oder gar im schlimmsten Fall? Denn egal, wie man der Krise begegnet – die Verurteilung ist gewiss. #staythefuckathome darf man nur unter die Bilder seiner Altbauwohnung setzen, wenn man sich zuvor ausführlich für seine Privilegien entschuldigt hat. Wer weiterhin arbeiten geht, weil er oder sie „systemrelevant“ ist oder der Arbeitgeber es nicht zulässt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, zuerst an sich selbst zu denken. Möchte man das Beste aus der Krise machen und die Zwangspause nutzen, um an sich zu arbeiten, ist man taktlos. Wer dagegen ehrlich zugibt, die Krise nicht gut wegzustecken, wird mit Nachdruck daran erinnern, dass es anderen noch schlechter geht.

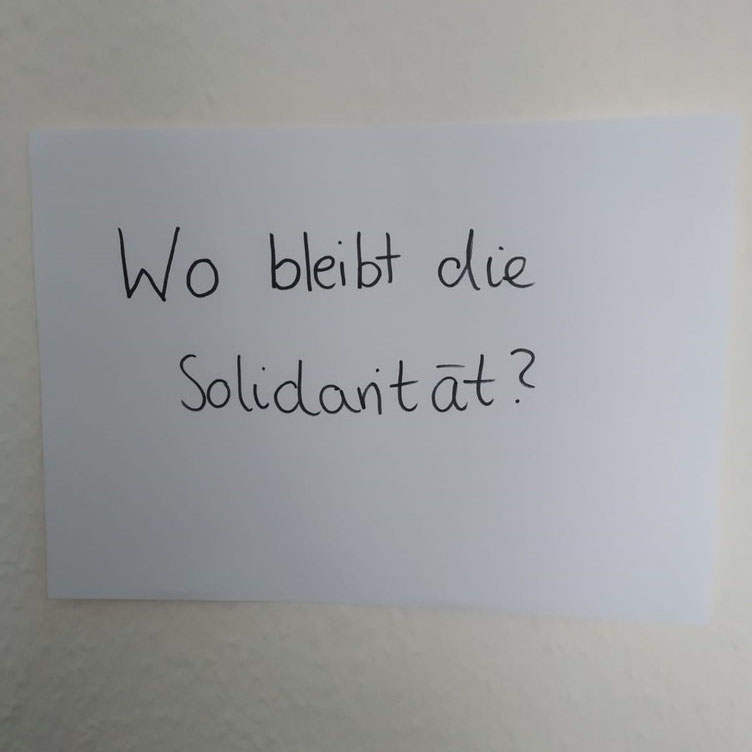

Die Wut, die wir offensichtlich alle aufeinander verspüren, ist an sich nichts kein neues Phänomen. Vielleicht ist es ein Ergebnis des Individualismus, dass wir uns alle immer sofort angesprochen fühlen und nur ein einziges Widerwort einem Angriff auf unsere Person gleichkommt. Doch eine Krise, die keine Gesellschaftsschicht, kein Individuum wirklich verschont, liefert Zündstoff für den Tanz auf dem Pulverfass. Und ich weiß nicht, wie es euch geht – aber ich habe diesen Tanz wirklich satt. Und damit niemand mich missversteht: Ich halte keine der allgemeinen Sicherheitsregeln für übertrieben. Es gibt einen Grund, warum Virologen uns anraten, menschlichen Kontakt und das öffentliche Leben zu meiden und den möchte ich nicht anzweifeln. Was ich aber nicht hinnehme, ist, dass wir uns in schweren Zeiten, in denen wir alle verzichten, auch noch die Frustrations- und Glücksgefühle verbieten wollen. Ich würde mir wünschen, dass Empathie der Leim wäre, der unsere Gesellschaft noch zusammenhält. Stattdessen regieren Schuld und Scham.

In vielerlei Hinsicht bin ich selbst in dieser Krise privilegiert, in anderer nicht. Ich bin nicht in der Risikogruppe, aber manche meiner Angehörigen. Meine berufliche Existenz wird durch die Krise nicht infrage gestellt, doch ich verzichte trotz chronischer Krankheit auf Arzt- und Therapeutenbesuche. Und ja – auch einem introvertierten Menschen fehlen ab einem gewissen Zeitpunkt die sozialen Kontakte. An manchen Tagen der Krise geht es mir gut. Dann genieße ich die Ruhe, lasse meiner Gedankenwelt freien Lauf und schreibe. An anderen Tagen ist das nicht der Fall und ich muss darum kämpfen, dass sich noch alles zum Guten wendet. Doch all das spielt sich im Innenleben ab. Wie andere Menschen diesen Tag erleben, beeinflusst meine persönliche Wahrnehmung nicht. Ob sie nun um ihre Gegenwart und Zukunft bangen müssen oder die Quarantäne als neue Form der Selbsterfahrung praktizieren – es geht mich im Grunde nichts an. Doch eines kann ich sicher sagen: Ich wünsche jedem Menschen da draußen, dass Letzteres zutrifft. Umgekehrt bezweifle ich auch, dass jemand, der von der Krise härter getroffen wird, etwas davon hat, wenn ich mich für meine Situation rechtfertige oder meine positiven wie negativen Gefühle zu entschuldigen versuche.

Empathie mit sich selbst ist nicht gleichbedeutend mit Egoismus. Sich zu pflichtbewusster Dankbarkeit zu zwingen, ändert nichts daran, dass wohnungslose Menschen, Menschen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, Menschen in Flüchtlingslagern, nicht sicher sind. Und auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden – aber das ist mein Berufsrisiko: Ich finde es gut und richtig, sich seiner Privilegien bewusst zu sein. Doch sich dafür zu entschuldigen, ist nichts weiter als die Erleichterung des eigenen Gewissens. Die eigenen Empfindungen im Keim zu ersticken, ist nicht solidarisch, sondern destruktiv. Letztendlich ist das Schuldbewusstsein der Verschonten auch nur eine andere Form, um sich selbst zu kreisen.

Aber wie können wir solidarisch sein? Es offenbaren sich unzählige Möglichkeiten: Von der Scham der Gesunden können Menschen in der Risikogruppe nicht profitieren, von Unterstützung im Alltag jedoch schon. Sich für unser kuscheliges Zuhause zu entschuldigen hat keinen Nutzen, karitative Organisationen zu unterstützen, jedoch schon. Und ja – auch die kleinen Gesten sind etwas wert. Denn ob wir nun unseren Nachbarn bei den Einkäufen helfen, unsere Großmutter täglich anrufen oder uns einfach nur rigoros an Sicherheitsregeln halten: In diesen Zeiten entscheidet unsere Empathie und nicht unser schlechtes Gewissen darüber, wie wir als Gemeinschaft zueinander stehen.